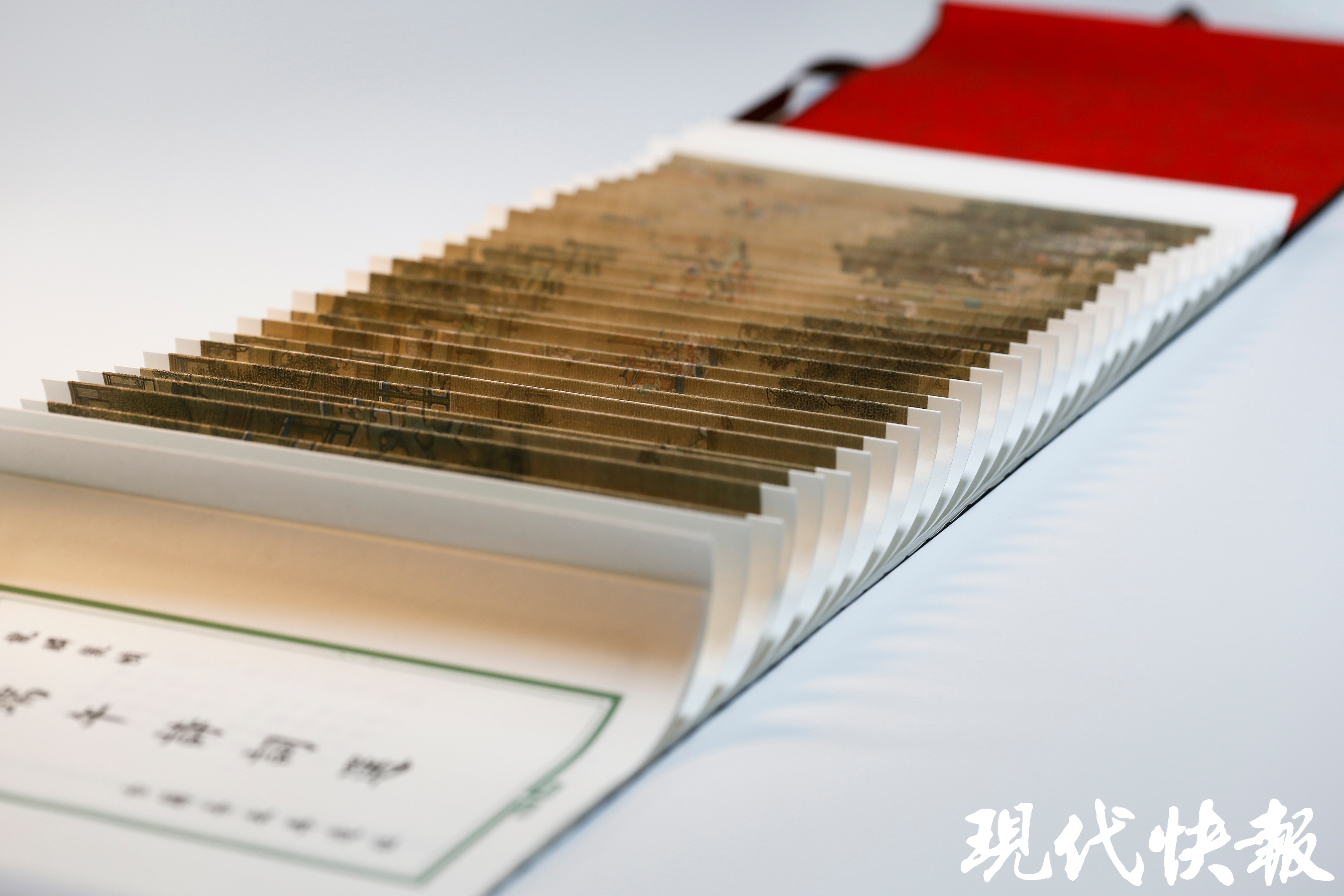

“龍鱗裝”是一種出現在唐代的書籍裝幀技術,后來失傳近千年,目前僅存的一卷古龍鱗裝幀書籍《刊謬補缺切韻》,藏于北京故宮博物院。近年來,一些愛好者根據這件藏品和歷代文人的記錄,嘗試復現這種樣式的書籍。近日,揚州手工藝人呂霞向現代快報記者展示了她制作的龍鱗裝《端午詩詞選》。

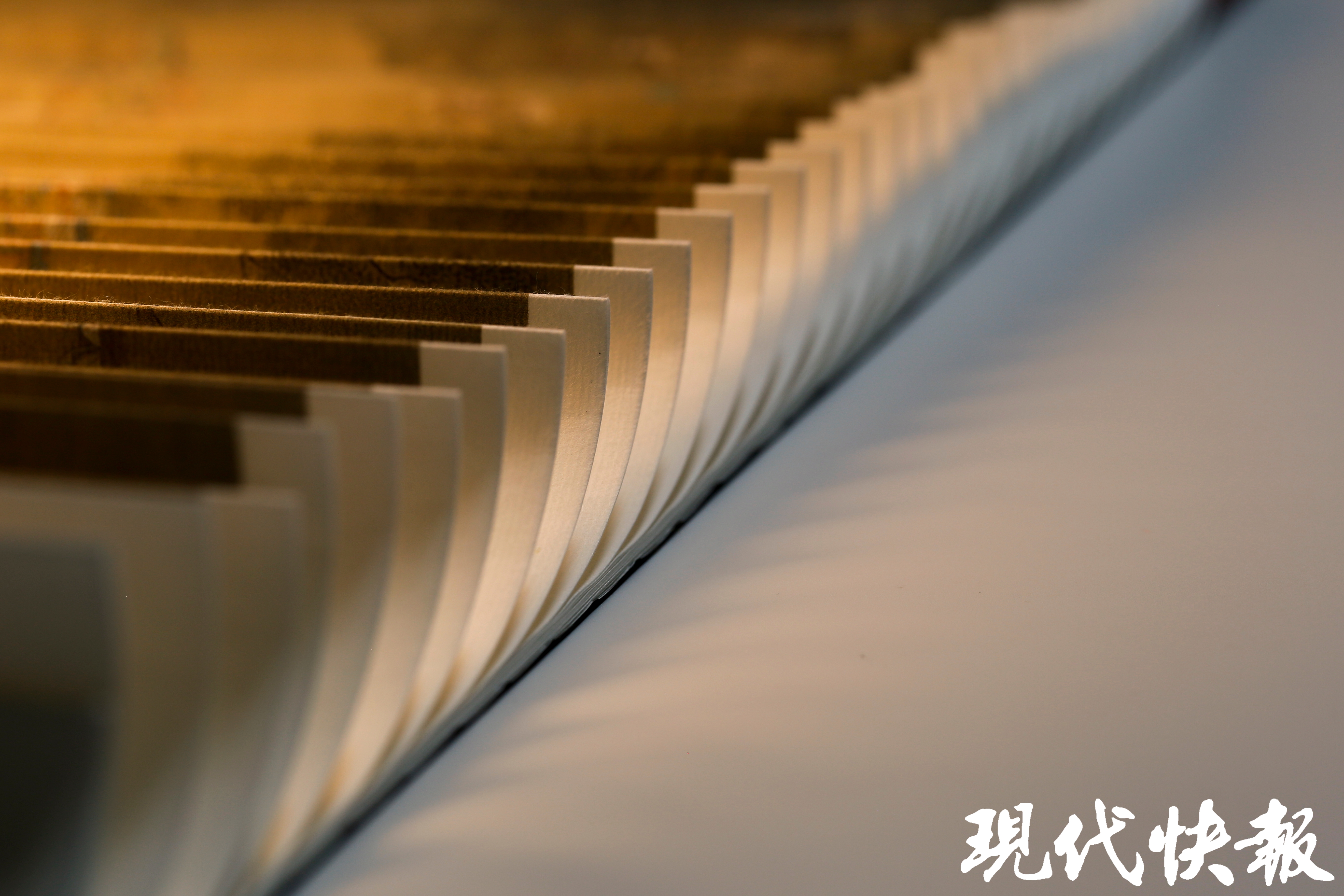

從外觀來看,這是一部卷軸,采用紅底金龍面料,呂霞將書卷從右向左徐徐打開,書頁如鱗片般依次翹起,猶如臥龍在舒展身體。當手指從書頁上劃過,“鱗片”上下起伏,仿佛神龍在游動。打開整個卷軸展現的是一幅精美的繪畫,而翻開每一頁卻又是一篇篇雋永的古詩。

據介紹,宋朝人張邦基在《墨莊漫錄》中形容,閱讀“龍鱗裝”書籍,有“龍游于書中”之感。后人光讀文字難以想象“龍游于書中”是什么樣子,但是當記者翻開呂霞的作品,馬上就懂了。和傳統卷軸一頁到底不同,“龍鱗裝”每一頁正反兩面都可以閱讀,和現代書籍類似。當它卷起來,則外形和卷軸一致。

“我們看‘龍鱗裝’書籍非常華麗,符合今人對繁華大唐的想象,但其實它在當時是一種功能性的設計。”呂霞介紹,唐代詩歌在發展中誕生了風格優美整齊的近體詩,其中的律詩有嚴格的格律限制,詩人們并不是把所有的韻腳都背下來,他們經常要翻工具書,唐人查閱《唐韻》就和我們現代人查字典一樣。

“唐初書籍主要是卷軸形式,但是打開卷軸查資料效率低下,唐代中葉‘龍鱗裝’應運而生,這種設計既保持了卷軸裝的樣式,又提高了翻檢資料的效率。”呂霞告訴記者,“‘龍鱗裝’書籍曾經在揚州出現過。清代藏書家錢曾在筆記里記載,他在泰興人季因是家里看到過‘龍鱗裝’的《唐韻》,稱‘其裝潢皆非今人所曉。’”遺憾的是,季因是的藏書后來不知所終。

“學術界有觀點認為,‘龍鱗裝’實際應用只有幾十年的時間,是從卷軸向近代冊頁裝幀過渡的一種設計。”據呂霞介紹,“龍鱗裝”因為制作極其復雜耗時,至今已近失傳。

呂霞曾是一名會計,但是平時對龍鱗裝、蝴蝶裝、經折裝等中國古代書籍裝幀非常感興趣,于是便放棄了會計的工作專心從事古籍裝幀工作。在深入的接觸中,呂霞被“龍鱗裝”的華麗外形所吸引,于是她一邊學習,一邊嘗試復現“龍鱗裝”。經過3年多的鉆研,她基本掌握了“龍鱗裝”的技藝。

呂霞告訴記者,“龍鱗裝”看上去并不復雜,但細節要求非常嚴格,“屬于一看就會,一做就廢的類型。”光黏合劑呂霞先后就實驗了10多種,“很多黏合劑會讓宣紙產生褶皺,現在使用的黏合劑屬于我們的獨家機密。”

目前,呂霞已經可以實現“龍鱗裝”規模化生產,最近她挑選了62首端午題材的詩詞,制作了一套“龍鱗裝”《端午詩詞選》,向大家展示這種古老、華麗而又神秘的書籍樣式。

現代快報/現代+記者 顧瀟