我蘇特稿 今天是 “5·18國際博物館日”,這是國際博物館協會(ICOM)發起,旨在促進全球博物館事業的健康發展,吸引全社會公眾對博物館事業的了解、參與和關注的活動。今年的主題為“博物館的力量”( The Power of Museums)。究竟什么是“博物館的力量”?在江蘇主會場活動中,記者采訪了多位知名館長、專家,來聽聽他們怎么說!

在疫情防控常態中

給周圍世界帶來積極變化

BBC紀錄片《隔離下的博物館》曾帶領大家“云觀展”疫情之下封閉的大英博物館,雖然鏡頭掃去是空蕩蕩的展廳、寂靜的展陳、黑暗的角落和關閉的文創店,但有趣的文物給人帶來慰藉,令其找到生活的樂趣;偉大的文物教人換個角度看問題,人類終究會戰勝困難。大英博物館館長哈特維格·費舍爾在參加江蘇主會場活動時表示:“我們比以往任何時候都更依賴于數字渠道來接觸世界各地的觀眾,以方便他們在閉關期間接觸藏品并了解其價值。”

同樣,在疫情防控常態中,省文化和旅游廳開辟“云上博物館——江蘇省博物館數字展覽空間”專區,集中展示百余個精品云展覽項目;全省博物館系統充分運用數字科技,積極打造 “無邊界博物館”,努力滿足公眾的精神文化需求。除了常規的線上展覽、講座與課程,還有不少特色項目。

南京博物院(以下簡稱“南博”)推出了“指尖上的三維文物”,這是一盞集美貌、智慧于一體的漢代錯銀銅牛燈,你可以360度無死角觀察它、點亮它、拆散它,了解它的前世今生,在南博副院長王奇志看來,“博物館的力量”是一種軟力量,對人們的影響是潛移默化的,比如這盞燈,它照見歷史,也照亮未來。

“指尖上的三維文物”

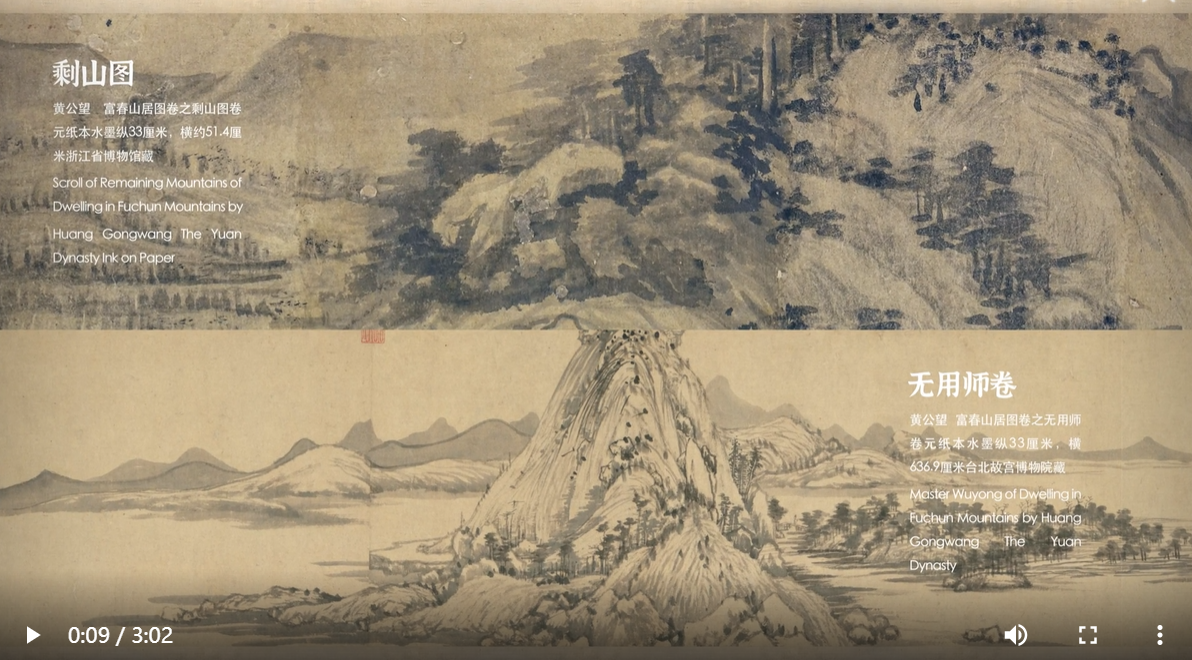

在蘇州博物館(以下簡稱“蘇博”)上傳的元代黃公望《富春山居圖》展示視頻中,隨著畫卷的展開,峰巒連綿、云洲沙渚,一段優美、溫婉的江南景致躍然紙上,令觀者如屋舍里、小舟上的人物般悠游暢神、滌蕩心靈,煩悶的心情一掃而空。“幾十年后,他再回望,某一年我去博物館時,曾有過這樣的一個感觸,我覺得這就是‘博物館的力量’。” 蘇博副館長謝曉婷說。

疫情之下,給周圍世界帶來積極的變化,這是“博物館的力量”。

元代黃公望《富春山居圖》展示視頻

在數字技術助力下

深澀的文字、古老的文物變得可及

今年3月,全國60位館長、學者聯名發布倡議,呼吁博物館積極參與建構元宇宙。什么是元宇宙?簡單來說,它是平行于現實世界的虛擬空間,與文物、博物館的結合類似于沉浸式展覽,但全方位的感官體驗讓虛擬無限逼近真實。總之,元宇宙是數字技術的革命、數字文明的重要成果。

而近年來,數字技術已令博物館與公眾的“對話”更加豐富多彩、生動有趣。

在揚州中國大運河博物館(以下簡稱“中運博”),觀眾可登上一艘長約21米、桅桿高15米的“沙飛船”,通過“三維版畫”數字媒體技術,“身臨其境”感受運河兩岸自隋唐至明清從杭州到北京的繁華盛景;也可在運河街肆,通過LED屏做成的天幕,體驗一天24小時的光影變化;還能在“河之戀”展廳置身超高清環形屏幕中,沉浸式領略極具沖擊力的大運河生態之美……

揚州中國大運河博物館“沙飛船”船頭景象

館長鄭晶說,數字化展覽,特別是沉浸式大展,是中運博的特色亮點,未來他們還將不斷推陳出新,并積極融入到元宇宙的洪流當中,讓文物說話,讓歷史說話,讓文化說話。

中運博的運營管理方——南博,一直以來都致力于創新應用數字技術來拓展傳播效能,比如中國首家數字博物館就建在這里,數字技術的突飛猛進創新了南博與文物的展示展演形式,也讓南博的服務能力更加智慧化。

南京博物院數字館

南博院長龔良認為,沉浸式展覽展示展演以及關于元宇宙的討論是博物館能否獲得跨越發展、文旅融合發展的一個很重要的內容。副院長王奇志認為,在業內有一個詞叫“可及性”或“可達性”,意思是讓公眾很容易獲得,數字技術包括未來的元宇宙在這一目標的達成上功不可沒。不過兩位院長均表示,數字化不能代替藏品,它是一種輔助手段、一項補充措施。

插上數字化翅膀,讓古老的文物、深澀的文字變得可及,這也是“博物館的力量”。

在文旅融合背景下

更好地發揮社教功能

今年4月下旬,世界旅游及旅行理事會(WTTC)發布的《旅游業經濟影響報告》顯示:疫情之后,旅游業極有可能成為全球經濟復蘇的火車頭。在國內,疫情前最后一個長假——2019年國慶黃金周,66.4%的游客參觀過博物館,博物館旅游早已成為一種熱門的旅游形式。

中國博物館協會理事長劉曙光在參加江蘇主會場活動時表示,博物館在文旅融合中發揮力量的最好途徑是從容、雅致和韻味,要以保護為前提,不過度商業化,傳遞中華傳統文化,給予觀眾美好的觀展體驗,因為博物館的本質是教育,博物館的力量是文化。

對于如何更好地發揮社教功能,全省博物館系統進行了不斷地突破與嘗試。

南博曾為暑期兒童和家長打造的一項親子互動展——“暑期動物‘緣’”特展,共展出40余件以動物為主題的文物藏品,結合動物標本與互動裝置,讓觀眾在互動體驗中了解傳統文化和科學知識,感受人與動物之間的美好情緣。

“西方在博物館學界有一個詞叫education-entertainment,將娛樂和教育兩個詞合起來,就是說把教育和娛樂融合起來,這是一個有益的嘗試。”王奇志說。

蘇博以建筑、展覽、文物和蘇州地域文化為立足點,打造推出的12個“@蘇博”系列教育品牌,并以此為基礎,打造博物館學校。

“這個博物館學校我們是要做三個全覆蓋的,第一個是全年齡的覆蓋,第二個是全興趣的覆蓋,第三個是全不同人群的覆蓋。”謝曉婷說。

無論是“暑期動物‘緣’”特展中傳遞的傳統文化,還是12個“@蘇博”系列教育品牌中教授的地域文化,均讓人們通過博物館“大學堂”,感受中華文化的魅力,增加民族自豪感,這更是“博物館的力量”。

江蘇現有備案博物館335家,其中國家一級博物館13家,全省博物館數量質量均居全國前列。近年來,我省出臺《關于推進博物館改革發展的實施意見》,促進博物館高質量發展;推出一系列精品陳列展覽、教育體驗項目和研學旅游線路,發揮博物館社會服務功能;打造“智慧博物館”“無邊界博物館”,讓文物數字化展示與傳播成為疫情社會生活的亮點……不斷發揮“博物館的力量”,服務社會發展、賦彩美好生活。