江蘇南通通過因地制宜修復、利用,鹽堿地上生產出生態米、菜籽油;在科技助力下,山東東營黃河口大閘蟹喜獲豐收;新疆伽師縣,科技賦能 讓“鹽堿地”變身“高產田”……人間最美是金秋,金秋最美是豐收。在秋風送爽、天高云淡的九月,在米糧滿倉、蔬果飄香的九月,全國各地陸續迎來了收獲季,農民朋友享受著豐收的喜悅。

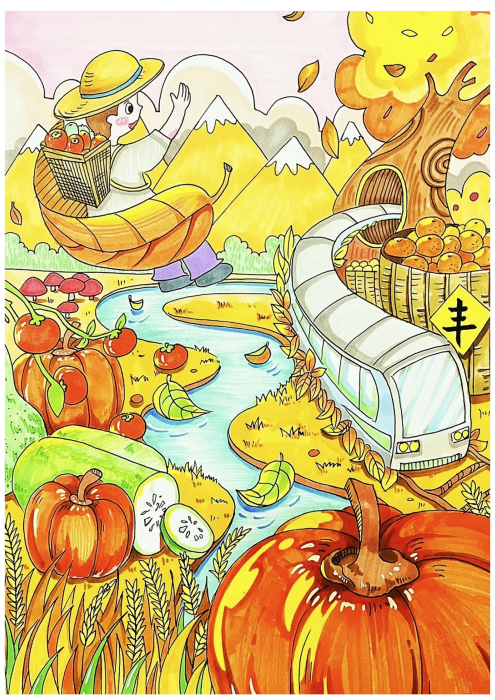

金色稻浪隨風翻涌,豐收景象盡收眼底。瓜果飄香是金秋最珍貴的饋贈,五谷豐登是“三農”最歡樂的表情。江蘇沭陽的板栗,浙江建德的白蓮,廣西北流的百香果,河南淅川的黃金梨,重慶的青脆李,新疆五家渠的沙漠甜瓜……在碩果累累的田野里,農民樂開顏,在匆匆忙碌的背影中,處處展現著農業發展的豐碩成果。

舵穩當奮楫,風勁好揚帆。豐收的背后,凝聚著億萬農民群眾的奮斗和汗水,更離不開國家強農惠農政策的支持。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央把糧食安全作為治國理政的頭等大事,提出確保谷物基本自給、口糧絕對安全的新糧食安全觀,牢牢把住糧食安全主動權,帶領億萬人民走出了一條中國特色糧食安全之路。近年來,我國健全價格、補貼、保險“三位一體”政策體系,堅持并完善稻谷、小麥最低收購價政策,穩定口糧生產。中央財政及時向農民發放耕地地力保護補貼、稻谷補貼、玉米大豆生產者補貼等惠農補貼;多次在農業生產關鍵時期下達實際種糧農民一次性補貼……得益于國家強農惠農政策,我國糧食生產實現了十九連豐,總產量連續8年保持在1.3萬億斤以上;口糧自給率在100%以上,谷物自給率在95%以上,人均糧食占有量達486.1公斤,高于國際公認的400公斤的糧食安全線,做到了谷物基本自給、口糧絕對安全。

科技賦能,沃土生金。借助農業科技“硬核”力量,發揮好科技在農業發展中的引領作用,必將有力拓展農業多種功能、促進新動能成長和產業升級。今天,從中原糧倉到東北黑土地,希望的田野正發生著深刻變革:由“人工播種”變為利用裝有北斗導航系統的大馬力拖拉機精量播種,從“靠經驗”到“靠數據”,“汗水農業”朝“智慧農業”加速轉變。伴隨著傳統農業機械,與遙感、云計算、物聯網、大數據、新能源等高新技術成果的深度融合,一大批以數字化、智能化為核心的智能裝備、立體監測網等先進農機具和農業新模式深入應用到農業生產全產業鏈環節,實現精準化種植、網絡化銷售、社會化服務,形成以自動化和智能化為基本特征的現代農業發展業態。插上科技翅膀,“米袋子”保障有力,“菜籃子”供給充裕,更多農民實現增收致富,在鄉村振興跑道上振翅高飛。

倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱。黨的二十大報告提出,“全面建設社會主義現代化國家,最艱巨最繁重的任務仍然在農村。”今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,也是加快建設農業強國的起步之年。讓我們乘著國家強農惠農政策的東風,借助科技創新的巨大推動力,勠力同心,共同描繪“三農”好“豐”景,譜寫和美鄉村新篇章。(文/仲琴 圖/孫馨然)

來源:沭陽縣融媒體中心