在經歷了過去很長一段時間的突飛猛進,遍地開花的音樂節似乎走進了疲乏的“怪圈”。2024年上半年,“一半以上音樂節不賺錢”成為音樂行業內熱度最高的話題之一。大量樂迷質疑,音樂節是否已經“過氣”,失掉了生命力。

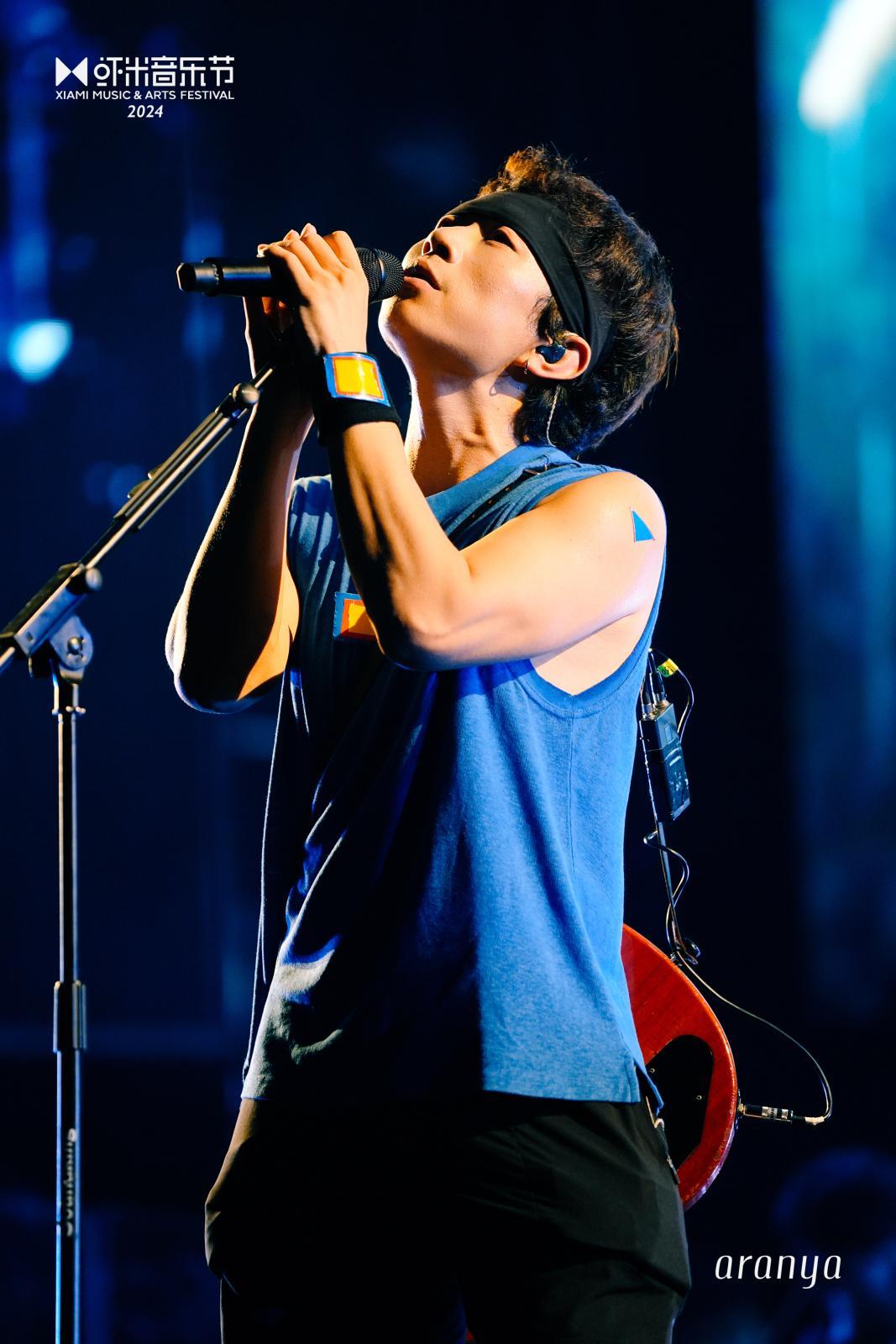

最近,一場音樂節成為“網紅爆款”,不到三天的時間,吸引了數萬樂迷,云集近年迅速崛起的“文藝地標”阿那亞海灘。這場音樂節就是阿那亞·蝦米音樂節。現代快報記者來到現場,聽這場音樂節的發起人和主創們講述他們對當下行業的思考和感悟。

“音樂節不怕臉生,就怕雷同”

現代快報記者觀察發現,與大眾熟知的音樂節不同,這場音樂節出現了很多陌生面孔,尤其國際陣容搶眼。這或許給陣容日趨雷同的國內音樂節,帶來新的破題思路。

此間邀請了8組國際音樂人,包括挪威國寶級電子組合R?yksopp、格萊美最佳R&B女創作歌手Corinne Bailey Rae、比利時國寶音樂人Hooverphonic、美國治愈系女歌手Rachael Yamagata(山形瑞秋)、英國00后唱作新人Griff、日系英式搖滾樂隊DYGL、瑞典后搖天團pg.lost、瑞典indie樂隊The Royal Concept。

這些音樂人在自己的國家都享有很高知名度,同時大部分都有獲得格萊美、全英音樂獎等各類國際獎項的經歷。現代快報記者了解到,他們半數以上是中國首演或中國音樂節首演,不僅自己非常期待此次“中國之行”,還給足了樂迷新鮮感。

“音樂節的根本邏輯是根據每一個地方的不同特點去定制策劃開發的。一個音樂節在不同的地方都長得一樣,它只能叫產品,它不是作品。”蝦米音樂娛樂廠牌主理人、蝦米音樂節總制作人尹亮表示,他們做音樂節的邏輯是“打造作品”。

“三年的陣容,基本上沒有重復的。盡管大家可能叫不上樂隊的名字,但是如果樂迷對某一組陣容感興趣,那蝦米音樂節現場至少有5組符合大家的審美要求。”尹亮認為,音樂節不怕臉生,就怕雷同,美一定不是千篇一律,而是各具姿態。

“把文藝變成一種生活方式”

阿那亞·蝦米音樂節共同發起人、阿那亞創始人馬寅告訴記者,“阿那亞走到今天,好多的文化藝術活動還真不是準備出來的或者計劃出來的,都是一種重要感受,突然間今天覺得這事‘特嗨特好玩’,這結果我們又可承受,我們就想去做這方面的一些嘗試。”

樂迷在這場音樂節上看到了很多馬寅口中“特嗨特好玩”的瞬間:民歌界的一代宗師胡德夫,凌晨頂著雨在海邊彈琴,陪著第一批樂迷等待日出;當下大熱的歌手趙雷,把演唱會搬到了音樂節現場,帶著幾十人的弦樂和電聲樂大編制樂隊,演足110分鐘。

馬寅表示:“我們慢慢發現,文化藝術變成了這個時代的剛需。把文化藝術內容變成一種日常化的生活方式,是我們一直努力的方向。”

因為追求“日常化的生活方式”,干凈、有序也是服務焦點。演出期間,阿那亞·蝦米音樂節聯合阿里巴巴公益、諾路環保發起了“環保音樂節”倡議。據悉,現場共設置了150個垃圾分類點,3天回收塑料瓶數十萬個,累計吸引約14萬人次響應倡議行動。

“內容想要做到極致就必須與人產生精神和情感連接,我們的音樂節從誕生的第一天開始就是一群理想主義的音樂人和樂迷的共創。”阿那亞·蝦米音樂節共同發起人、阿里影業總裁李捷講述了自己的愿景,他們希望可以用5到10年的時間打造出世界級地標性音樂和藝術節。

現代快報/現代+記者 王子揚

(主辦方供圖)