《繁花》的面世,之于王家衛(wèi),如同一場舊夢。

44年前,初出茅廬的王家衛(wèi)給甘國亮做助理編導(dǎo),拍攝一部名為《輪流傳》的香港電視劇。

劇集野心不小,希望用80集的超長篇幅,反映香港二三十年的社會變遷,還有生活其中的上海人的故事。

可惜,因為收視不佳,僅播了二十多集就遭到電視臺“腰斬”。王家衛(wèi)后來回憶:“感覺很可惜,從頭到尾,我們都知道那是一個非常好的故事。”

2023年,已然是電影界大師級人物的王家衛(wèi),又一次回歸了電視熒幕,他監(jiān)制并執(zhí)導(dǎo)的《繁花》上線。

這部作品同樣野心勃勃,原著兩條時間線貫穿了上世紀(jì)六七十年代和八九十年代,寫的也是上海的人情風(fēng)土、歲月無聲。

只是,這次不會再有“冷遇”,更不會“腰斬”,取而代之的是現(xiàn)象級的熱度、各大平臺的爭相播放,以及經(jīng)久不息的討論。舊夢因果,得償所愿。

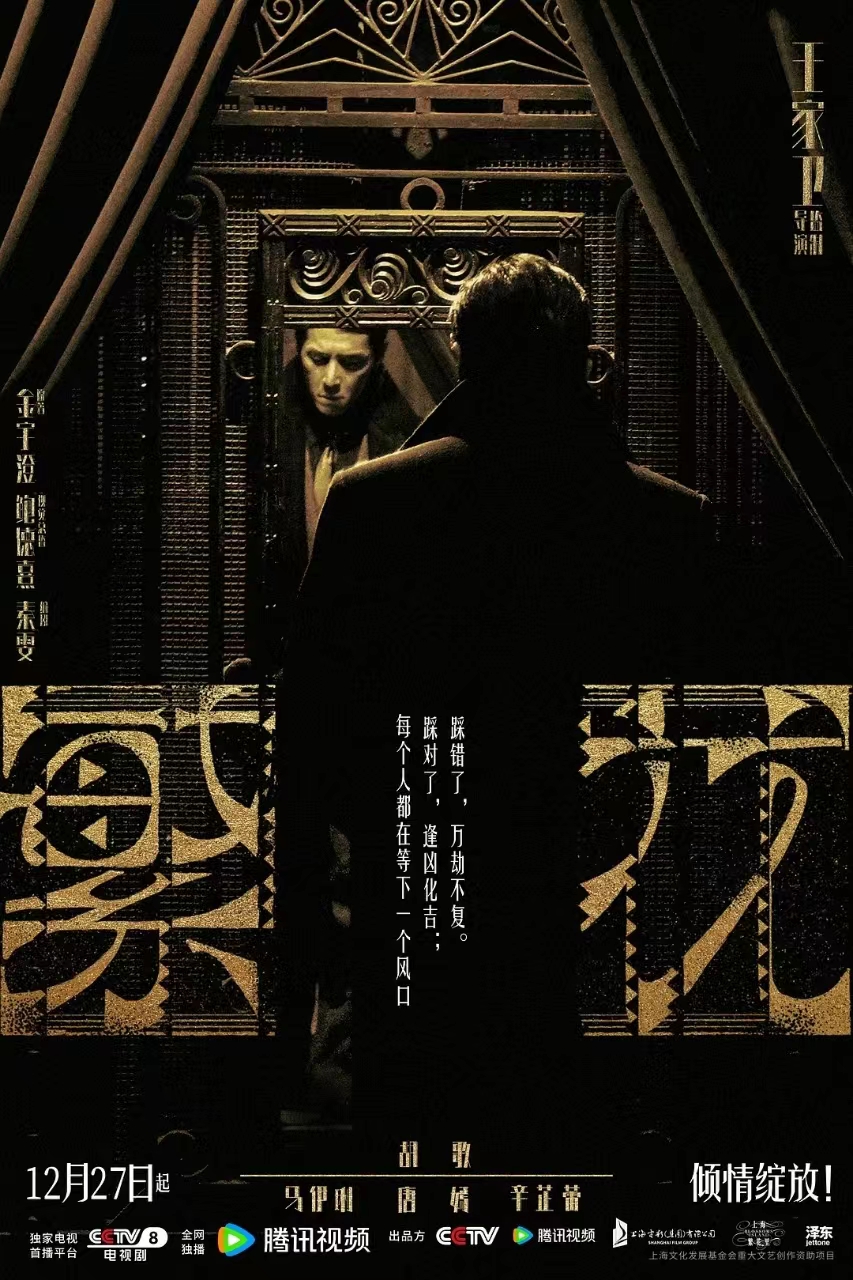

《繁花》的海報中間有一段話:

“每個人都在等下一個風(fēng)口。踩對了,逢兇化吉;踩錯了,萬劫不復(fù)。”

這次,他踩對了。

不響

“《繁花》這本書一共三十一章,沒有連貫的故事,表面是飲食男女,里面是山河歲月。千頭萬緒。”電視劇上線之際,王家衛(wèi)饒有興趣地說起,原著里面“不響”二字出現(xiàn)了一千多處。“不響不代表沉默,它是一種留白。”

“凡是不想講的、不能講的,講了為難自己的、為難別人的,不響。”這是王家衛(wèi)作為創(chuàng)作者的態(tài)度。

王家衛(wèi)很早就在作品中表露了這種態(tài)度。

“不響”經(jīng)常是內(nèi)心的獨白。孤獨自閉的人物,因為害怕受傷,自說自話,沉浸于自己的世界,像是《阿飛正傳》中的那段自述:

“我聽人家說,世界上有一種鳥是沒有腳的,它只可以一直飛呀飛,飛得累了便在風(fēng)中睡覺,這種鳥兒一輩子只可以下地一次,那一次就是它死的時候。”

“不響”可以是絕美的自然。碧藍(lán)的長空、城市的霓虹、獵獵的西風(fēng)、孤寂的人影……畫面切換下,是情緒之波動,思維之跳躍。

王家衛(wèi)在《東邪西毒》中提問:“山的另一邊是什么?”他不強(qiáng)求一定要越過山丘,鏡頭下失群的駱駝、招搖的布幡、碧血、黃沙、落霞都是他的答案。

“不響”也可以是搖擺的肢體。《重慶森林》是一部警匪片,有警察、有毒販,卻從頭到尾聽不見槍響。

但人們卻會時常記起,伴隨著《California Dreaming》的旋律,在快餐店搖頭晃腦的王菲。她不發(fā)一言,但是每次擺動都結(jié)結(jié)實實,撞在觀眾的心坎上。

“不響”亦可以是紛繁的食物。是鳳梨罐頭、廚師沙拉、云吞面、牛排、藍(lán)莓派,對了,還有那鍋趙本山熬了十年的蛇羹。

《一代宗師》是“不直言”的杰作,趙本山盯著蛇羹升騰的氣泡,寡言。不必多言,“勉強(qiáng)了,味道就壞了。”

“不響”還可以是無盡的狂想。有人將《2046》視作《花樣年華》的續(xù)集,關(guān)于未盡的愛情,他講述了一個故事中的故事。

王家衛(wèi)以奇幻的筆觸,去狂想愛情的悲喜。“他一直沒有回頭,他仿佛坐上一串很長很長的列車,在茫茫夜色中開往朦朧的未來。”

“我只講我能講的,我想講的,我講得好的。”王家衛(wèi)說,“不響”是原著的精髓,也是自己改編《繁花》的密碼。

“每個人心里都有自己的‘繁花’。”王家衛(wèi)又說。

一根煙的時間,你就長大了

有段趣談。當(dāng)初拍戲拍得辛苦,戲份又被剪了很多,張震就找王家衛(wèi)抱怨。張震說了很多,王家衛(wèi)只是很認(rèn)真聽著,不多評價。

等到張震把苦水都吐完,王家衛(wèi)淡淡地說:“在這一根煙的時間里面,小鬼,你就長大了。”像父親的口吻。

王家衛(wèi)自己的成長常與電影相伴,其中,他的父親起到了相當(dāng)重要的作用。他生于上海,5歲時隨家人一道定居香港。

這是一個完全陌生的地方,舉目無親,父親在酒店工作,要上夜班,晚出晚歸。

王家衛(wèi)曾回憶自己剛到香港不久,父親就帶著他去看一部名為《浴場謀殺案》的電影,第一個鏡頭,便是一個女人穿著浴袍,垂死之姿。那個畫面后來一直在他的腦海里,揮之不去。

還有一次,父親帶他去看《甲午風(fēng)云》。王家衛(wèi)說,自己有感于民族英雄的悲劇,極其憤慨。“我看完之后非常感動,這部電影在我童年里面留下了一個很深刻的印象。”

母親也是影迷。日子平淡的人愛看恐怖片,因為恐怖片刺激,能讓人感受生活里感受不到的跌宕。內(nèi)心孤獨的人癡迷西部片,因為廣袤無人,形單影只便成了一種高尚。

碰巧,王家衛(wèi)的母親尤愛這兩種類型。

在電影的沉浸下,王家衛(wèi)一天天成長起來。等到他真正執(zhí)導(dǎo)電影,已是1988年的《旺角卡門》。這一年,他正好三十歲。

正在人們都認(rèn)為,這位年輕導(dǎo)演將延續(xù)著這條犯罪片道路狂奔,前途無量的時候,他的下一部作品卻令所有人跌破眼鏡——《阿飛正傳》。

這部作品剛上映時收到的罵聲,絕不比它后來收到的贊譽(yù)更少。1990年,《阿飛正傳》午夜場,電影還沒播完,臺下觀眾已經(jīng)開始罵娘。

當(dāng)時臺下還坐著一位年輕的導(dǎo)演,劉鎮(zhèn)偉。對,就是那個拍《大話西游》的劉鎮(zhèn)偉。現(xiàn)場,有觀眾問他,是不是認(rèn)識王家衛(wèi)?

劉鎮(zhèn)偉嚇得連連否認(rèn),誰啊?王家衛(wèi),不認(rèn)識。

王家衛(wèi)的父親似乎也很心憂。他對王家衛(wèi)說,“我認(rèn)為你拍得還不錯,《阿飛正傳》太文藝了,我替你寫了一個劇本。”

王家衛(wèi)看到,父親抽完煙,紙盒不扔,而是展開后,拿筆在上面寫故事、寫劇本,寫的是五個女人在香港的故事。

“他其實對電影一點興趣都沒有,但他關(guān)注我下面在拍什么,他認(rèn)為我有問題,不行就替我寫一點,讓我去搞。”

后來,王家衛(wèi)將父親煙盒上的故事用在了自己的作品里。

他的成長,似乎也只有一根煙的時間。

故園無此聲

王家衛(wèi)一個鮮明的標(biāo)簽,是上海。

上海氣質(zhì),上海精神,上海做派,上海品格。

但上海的那些人、那些事,更多是他從父母口中聽來的。他的童年記憶里,每天夜里兩三點,父母會坐在一起吃宵夜,一談心就是兩小時。

“我有些時候就睡了,有些時候醒著,醒了就聽他們在講話,所以我有很多他們的故事在里面。其實我所謂的上海,不是今天的上海,也不是那個時代的上海,而是他們嘴巴里的上海。”

這也是《繁花》中,上海這座城市的底色。

他還記得自己離開上海前的一些生活片段:“母親下班領(lǐng)我回家,從武康路走到淮海路,那些樹啊,影啊,和經(jīng)過上海交響樂團(tuán)訓(xùn)練地聽到的音樂。”

“老上海的梧桐樹冬天刷著防凍的石灰。”王家衛(wèi)曾無不感慨地說,“我是在這個環(huán)境長大的,今天我感覺它消失了。”

故園無此聲。

王家衛(wèi)要找回這種感覺,他找到了,他遇到了《繁花》。

開拍前,王家衛(wèi)對原著作家金宇澄說:“這部小說我是一口氣讀完的,補(bǔ)白了我六十年代來香港后的上海生活面貌,你寫的,是我哥姐的事。”

王家衛(wèi)的哥哥姐姐,還有二十多個表兄表姐,一直生活在上海,他們跟《繁花》里面的人物,基本上是同一代人。

從“故園無此聲”到“故園有此聲”,王家衛(wèi)想和觀眾一起探尋,那些年大家經(jīng)歷了哪些,留下了怎樣的集體記憶。

所以觀眾們能看到,劇集中幾乎都是上海籍演員,除了辛芷蕾飾演的角色來自外地,全程說普通話,其他主要演員、配角都說上海話。

觀眾們也能看到,劇里道具妝容幾乎無懈可擊,新婚的紅色外套、紹興“飛天”黃酒,包括當(dāng)時人們的發(fā)型、儀容,衣食住行都很考究。

觀眾還能看到,劇組花了大功夫,在海量考據(jù)的基礎(chǔ)上,1:1復(fù)原搭建了200多米的黃河路,以及撐滿天的霓虹燈、地毯厚的煙花紙。

比起視覺上的真實,其實王家衛(wèi)更在意的,是感受上的真實。

“也許觀眾在看我們的劇的時候,會認(rèn)為某些場面太過繁華。那是因為我們要還原的是當(dāng)時人,當(dāng)時的感受。”

有一個小細(xì)節(jié),王家衛(wèi)曾經(jīng)和金宇澄重游上海黃河路,而今的黃河路早已不復(fù)當(dāng)年飯店云集,生意寶地的舊影。

金宇澄大失所望:怎么和記憶中不一樣了?

王家衛(wèi)說,不是黃河路不一樣了,是你不一樣了。這番話頗有點像30年前,他在《東邪西毒》結(jié)尾的留白:

幡也沒動,風(fēng)也沒動。因為心動了。

現(xiàn)代快報+記者 王子揚(yáng)

(校對 李凱波)