編者按:2023年是長三角一體化發展上升為國家戰略5周年。五年來,這塊經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域,攜手共進、同頻共振,作出了中國式現代化區域實踐的生動表率。為立體展現長三角城市緊扣“一體化”和“高質量”兩個關鍵詞取得的成績,央廣網江蘇頻道聯合上海頻道、安徽頻道、寧波頻道,推出系列報道《同頻共振長三角》,通過視頻、圖文、海報等形式,與您共同見證長三角五年之變!

央廣網南京8月4日消息 不破行政隸屬、打破行政壁壘,從山水相連到人緣相親,再到攜手并進,引領全國高質量發展。5年來,在長三角一體化發展戰略的指引下,滬蘇浙皖共下“一盤棋”,如今,共建紅利逐一顯現,人們共享一體化發展成果的同時,也將這張“網”越織越密。

古都風韻與時代風尚輝映的南京(央廣網發 南京市委網信辦供圖)

南京,瀕江近海,承東啟西、聯通南北,是“一帶一路”倡議與長江經濟帶戰略交匯的重要節點城市,也是長三角地區輻射帶動中西部地區發展的重要門戶城市,依托堅實的制造業根基和豐富的科教人才資源,近年來,南京以創新為引擎,緊扣“一體化”和“高質量”兩個關鍵詞,聚焦驅動長三角一體化發展“戰略支點”、“創新引擎”以及“門戶樞紐”的功能定位,積極推動南京都市圈、沿滬寧產業創新帶、寧杭生態經濟帶和揚子江城市群建設,在長三角一體化發展中奮力開新局!

公共服務“破層出圈” 長三角“幸福圈”擴容提質

長三角一體化不是簡單的“1+1+1+1=4”,正如人的身體,各個器官堆砌在一起,還需要血脈相通、血肉相連,只有內部循環打通了、理順了,才能健康運行,一體化也一樣。既定的行政區劃使地區與地區之間界限分明,形成了各自適應本區域的行政制度體系。一體化發展,人員流動更頻繁,這就需要政策高度協同,打破行政壁壘,讓要素在更大范圍暢通流動。

作為長三角區域特大城市,南京都市圈中心城市,南京醫療衛生資源豐富,區域地理位置獨特,異地就醫需求旺盛。可在2019年,“墊資跑腿”還是人們異地就醫的“老大難”問題。

梅山上海醫保服務點(央廣網記者 王錫斐 攝)

坐落于南京雨花臺區的上海梅山鋼鐵股份有限公司,隸屬于上海寶鋼集團,2萬多名職工在南京工作,但都是上海醫保,因此,每次就醫先要自行墊付費用,然后手工報銷醫療費,公司為此還特別成立了梅山上海醫保服務點。企業上海醫保職工看病排一次隊,報銷還要再排一次隊,窗口內外都很焦慮。“因為用不了卡,需要來咱們服務點才能報銷,以前每天早上大概7點左右,門口就有人在排隊,上午我們限定80個號,很快就發完了,排不到號的人太多了。而我們窗口報銷的就有六組,每組每天都要處理80多號,報銷量也非常大。”上海梅山鋼鐵股份有限公司員工服務中心醫保服務室副主任王琴回憶起當年的工作場景印象深刻。

隨著一體化不斷推進,異地就醫工作突飛猛進,長三角區域成為全國最早試點跨省異地就醫門診聯網和醫保電子憑證掃碼結算的地區。南京、上海異地就醫備案后可實現直接刷卡結算,2萬多名員工實實在在享受到了一體化帶來的便利。上海梅山鋼鐵股份有限公司員工金華告訴記者:“以前我們戲稱這個醫保卡是個擺設,現在我們拿著上海醫保卡在南京的各大醫院都可以直接刷卡結算,跟南京參保人一樣,很方便。”今年,“慢特病”門診費用跨省聯網結算取得突破,兩地醫保開通高血壓、糖尿病、惡性腫瘤門診放化療、尿毒癥透析、器官移植術后抗排異治療等5種門診慢特病相關治療費用跨省直接結算。僅上半年,梅山醫院跨省聯網結算人次超過了11萬人次。

梅山醫院長三角異地掛號繳費窗口(央廣網記者 王錫斐 攝)

“同城化”“品質化”“便利化”是2.37億長三角人對一體化高質量發展的最直觀感受。人跑得少了,數據必然要跑起來,接通海量數據端口,鏈路長,經常會出現系統報錯,只有先行先試,不斷調整。2016年,南京實現省內聯網,2017年,實現跨省住院聯網,2018年,實現“市級統籌”,2019年,推進跨省門診聯網試點,2020年,實現“慢特病”異地就醫門診聯網試點,2021年,完成異地就醫藥店聯網,2022年,實現承諾備案和多地備案,人們“急難愁盼”的問題一個一個解決了。

隨著長三角一體化發展的不斷推進,群眾對異地就醫的需求逐步提升。2022年,南京異地就醫聯網結算137.35億元,結算522.05萬人次,超過全省其他城市結算總和。2023年上半年,異地結算人次已突破了449萬人次,同期增幅突破108%。“我們今年正在積極試點異地就醫免備案結算工作,目前已經開通了異地就醫急診搶救免備案和南京到徐州的雙向就醫異地就醫免備案結算,我們的目標是從服務一城到服務長三角。”南京醫保中心窗口服務科科長黃悅康介紹。

長三角地區異地就醫費用聯網結算工作的率先推進,不僅成為長三角公共服務一體化的標識性項目,也為全國推進跨省異地就醫門診費用直接結算提供了有益的示范經驗。

南京市醫保中心辦事大廳,市民在自助服務區辦理業務(央廣網記者 王錫斐 攝)

如今,異地企業、群眾辦事需求增多,醫保、戶籍、公積金、行政審批等無一不考驗著政務服務的效能。事實上,在全面推進“跨省通辦”工作之前,南京都市圈內就已經出現多個“點對點”實現“跨省通辦”的先行先試案例。隨著長三角一體化發展上升為國家戰略,“跨省通辦”在制度層面得到了支持,在“面”上得到了快速推進。南京市政務服務管理辦公室行政審批制度改革處處長張弢向記者介紹,目前,南京通過專區網上辦,自助機簡單辦,市、區兩級專窗辦,為企業和群眾提供了全方位的政務服務。

謀民生之利,解民生之憂。積極對接公共服務,從共建到共享,長三角群眾的幸福指數還在節節攀升。

產學研互聯互通 長三角創新要素同頻共振

提高中心城市和城市群綜合承載及資源優化配置能力,正成為當前發揮中心城市引領帶動作用的重要途徑。

近年來,南京統籌推進國家區域科技創新中心和綜合性國家科學中心建設,通過科創產業和產業科創雙向發力,聚力抓創新、強產業,推進中國式現代化南京新實踐。先后獲批國家唯一科技體制綜合改革城市、首批國家級科創金融改革試驗區、首批科技人才評價改革試點城市和建設高水平人才集聚平臺城市,改革活力、動力持續釋放。

南京河西金融城(央廣網發 南京市委網信辦供圖)

中國式現代化關鍵在科技現代化,而要實現高水平科技自立自強,歸根結底還是要靠高水平創新人才。南京,中國東部地區重要的中心城市,長三角區域特大城市,南京都市圈中心城市,經濟總量、人口規模、科研教育資源雄厚。每年,這座城市都吸引著無數的學子前來求學,也向長三角乃至全國輸送著大量的優質人才。

位于江寧開發區總部基地的中鋼集團南京新材料研究院是馬鞍山中鋼天源全資子公司,也是中鋼天源的研發飛地,副院長朱葉峰告訴記者:“我們研究院設在南京就是充分利用南京在科技、經濟、教育等方面的區位優勢,研發在南京,成果轉化在馬鞍山,兩地高鐵20分鐘車程。近年來,我們吸引了中科大、南大等知名高校博士、碩士,建成多條中試線,為馬鞍山地方新材料產業做出了重要貢獻。”

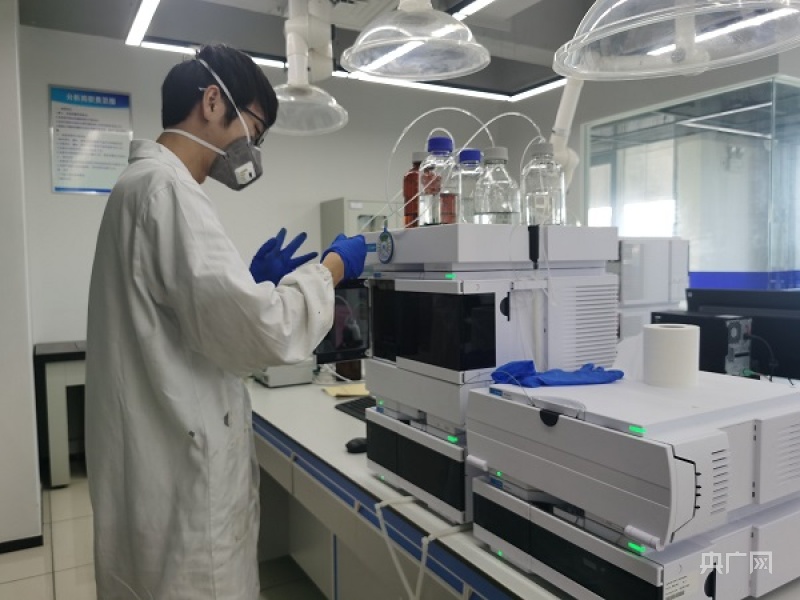

中鋼集團南京新材料研究院研究人員正在實驗(央廣網記者 王錫斐 攝)

優勢互補、協同發力,聚攏要素、聯合攻關,南京先行先試,探索長三角新發展格局,高新技術企業數從2018年的3118家增長至2022年的9068家、居全國第9位,科技型中小企業入庫超過2萬家,全市人才資源總量從272萬人增長至356萬人。

聚天下英才而用之,除了中心城市的承載及資源優勢外,還離不開南京在招才留才引才方面的誠意。金晶在長三角不少城市打拼過,最終選擇在南京創業,開辦了一家生物科技公司,從事體外診斷產品研發、生產和銷售。在他看來,南京各類創新資源要素齊備,營商環境很好,對于初創型企業來說具有很大吸引力,有真金白銀的人才政策助力,企業發展的各階段,政策都會及時送門上企。東南大學碩博連讀的他,入選江蘇省“333高層次人才培養工程”,榮獲“江蘇省雙創博士”、南京市“創新型企業家”、“南京市科學技術進步獎”等多個榮譽稱號及獎項。現在,公司已成長為國家級高新技術企業,并完成了新一輪融資。

金晶公司研發的體外診斷設備生產車間(央廣網記者 王錫斐 攝)

創新之道,唯在得人。厚積薄發,今年6月15日,南京發布推進產業強市行動計劃,江蘇省社科院區域現代化研究院副院長丁宏認為,南京得益于長三角區域雄厚實體經濟基礎和自身創新驅動優勢,新興產業正步入轉型升級的成長期,新能源汽車、智能制造裝備、集成電路等“2+6+6”創新型產業集群已逐漸成為全市產業高質量發展的“主引擎”。

科創人才推動產業向“新”出發,南京充分發揮自身優勢,聯動區域創新資源,強化區域創新功能,織密區域創新網絡,加快發展動能轉換,構建現代化經濟體系,率先走出了一條創新驅動發展的路子,將為長三角高質量發展釋放更多動能、激發更大活力。

生態共治探新路 長三角高質量發展底色綠意盎然

7月3日,滬寧沿江高鐵聯調聯試跑出最高試驗時速385公里,有形的互通不斷突破,無形的共治也在長江流域向深協同。

在長三角版圖中,長江如飄帶向海,共抓長江大保護,2021年,我國首部流域法《中華人民共和國長江保護法》正式施行。騰籠換鳥后,綠色,這個長江最生動的底色再次回歸,市民們時常看到“長江微笑精靈”江豚的身影。

“以前叫江豬,兩岸沒治理前,看不見的,現在環境好了,人們能夠濱江散步了,我經常拍到江豚躍出水面的照片。”武家敏是一名公益攝影師,同時也是江豚保護志愿者,退休后幾乎每天都會沿江岸線巡視,長江大橋到江心洲大橋這一段就是他巡視的范圍,這里有全國唯一“豚在城中”的觀測點,吸引不少市民前來打卡。

2022年10月,南京、鎮江、馬鞍山協同制定的《關于加強長江江豚保護的決定》正式實施。江豚,這個直接反映長江生態系統健康程度的“長江微笑精靈”和人們更親近了。

市民打卡“豚在城中”觀測點(央廣網記者 王錫斐 攝)

生態共治,跨省交界區域問題最為突出。長期以來,跨界河湖管理始終存在堤防建設、管護標準不一,上游水質影響下游,執法盲區與河湖管護等問題,需要協調的關系和矛盾紛繁錯雜。南京嘗試跨界河道聯合河長制,探索跨界生態共治新路徑。

正值汛期,流經安徽、江蘇兩省的滁河,兩岸正在進行跨界聯合防汛搶險演練。2018年,江蘇南京浦口區河長辦牽頭,區水務、生態環境、農業農村等部門共同參與,先后赴安徽和縣、全椒縣、來安縣、南譙區共商區域水污染防治協作機制,初步與周邊區縣建立了跨界河流湖泊上下游聯動、聚焦斷面水環境及水污染防治的協作機制。后經反復協商共議,2020年7月8日,浦口區水務局與南譙區水利局簽訂了《長三角一體化水利(務)合作協議書》,協議內容主要包含聯合河長制啟動、推進跨界滁河共建共治共享與聯合防汛搶險、提高抗洪搶險保障等方面的內容,正式建立浦口-南譙聯合河長制,這才有了如今跨界聯合防汛搶險演練的景象。

滁河兩岸綠意盎然(央廣網發 劉劍忠 攝)

如今,滁河兩岸碧水藍天映照,順著沿河公路開一圈,風光旖旎、賞心悅目,沿河綠化帶景色秀美,兩岸居民實實在在享受到了協同共治帶來的生態紅利。從小在滁河邊長大的劉寶健感慨:“以前上游的那個造紙廠關閉了,現在水清了,岸邊草皮綠油油,晚上吃過飯,我們老百姓可以上來散步休息了,環境比之前大大提升。”滁河河道生態環境持續向好,人民群眾的幸福感、獲得感也大大提升了。

長三角山水相連、水氣相依,綠色是其高質量發展的鮮明底色,也是長三角一體化發展的題中之義。南京向綠而行,不僅在經濟發展上走在前列,也在生態保護和建設上帶好頭,推進長三角生態綠色一體化發展。

創新活力與人文魅力交融的南京(央廣網發 南京市委網信辦供圖)

四通八達的交通路網打通了城市間的時空動脈,半小時通勤圈、一小時生活圈、24小時包郵圈,讓長三角聯系更加緊密。長三角城市握指成拳,朝著最具影響力和帶動力的強勁活躍增長極邁進。南京,這個向長江中上游輻射的主軸線門戶城市,一體化的精彩華章仍在續寫……

【一封來自南京的聲音明信片】

點擊聲音明信片,感受南京古韻新風同輝

監制:伏成鐳

策劃:欒永勝

記者:王錫斐 鄭楚豫 楊夢奎 莊濱濱

視頻:劉劍忠

攝影:顧樹榮 方飛

配音:楊涵中

制圖:王雪瑾