建設現代化產業體系,保持產業鏈供應鏈的完整、高效、高質量,關鍵在于中小企業。作為中小企業數量眾多的省份,江蘇近年來持續加大對專精特新企業的培育力度,在資金、人才、技術、孵化平臺搭建等方面給予企業大力支持。9月20日至22日,“解碼‘小巨人’——專精特新看中國(江蘇站)”網絡主題宣傳活動先后前往南京、蘇州、南通、徐州四地,采訪一批具有代表性的專精特新企業,探尋這些來自江蘇的國家級“小巨人”身上所蘊含的“大能量”,揭秘其在專業化、精益化、特色化、創新型方向持續發展的成功密碼。

專:深耕“專一賽道”方能行穩致遠

翻看江蘇省專精特新中小企業梯度培育管理實施細則,對“專”有著明確的要求和定義:堅持專業化發展道路,長期專注并深耕于產業鏈某一環節或某一產品,主營業務收入總額占營業收入總額比重不低于70%。

“‘專精特新’四字中的‘專’,在我看來一層含義是專注,另一層含義則強調長期。”南京貝迪新材料科技股份有限公司總經理張軍認為,只有長期堅持,才能在“小領域”拓出“大藍海”。

從只有一臺設備、400平方米生產空間、不到10個人的小微企業起步,南京貝迪新材料科技股份有限公司逐步成長為擁有數十條全自動生產線、自建廠房6萬多平方米、全球員工約500人的集團化公司。從正式運作到被評定為國家級專精特新“小巨人”企業,貝迪新材用了10年時間。

南京貝迪新材料科技股份有限公司的產線上正在生產膜材料制品

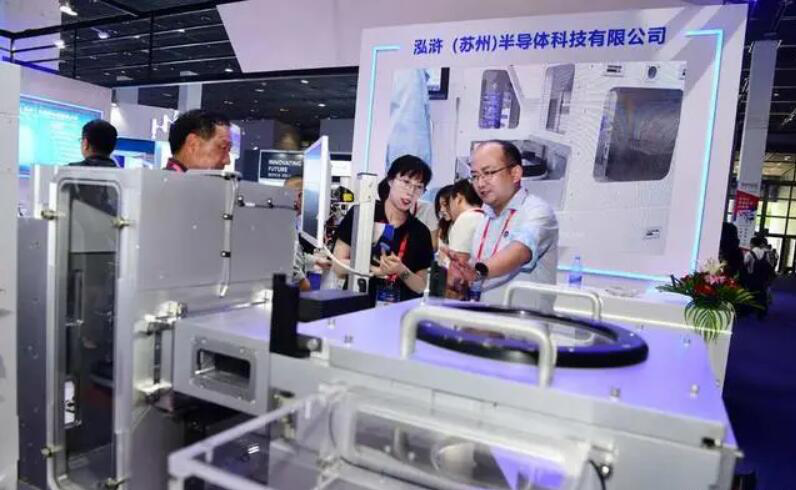

“晶圓傳輸模塊是所有半導體制程、檢測設備都必不可少的關鍵組成部分,目前該設備的高端機型被國外供應商壟斷。我們所做的就是專注于晶圓傳輸設備領域,突破技術壟斷,實現這一領域關鍵設備和零部件的國產替代。”泓滸(蘇州)半導體科技有限公司執行總裁兼首席技術官林堅說。

泓滸(蘇州)半導體科技有限公司成立于2016年,然而其團隊成員早已在晶圓傳輸設備翻新和維護領域積累了15年的豐富經驗,尤其在機械手臂領域擁有多項獨家授權和實用專利。“目前我們主營晶圓傳輸設備及部件、維修翻新、耗材及配件貿易這三大業務,主要產品包括設備前端模塊(EFEM)、晶圓傳片機(Sorter)、真空傳輸平臺(VTM)、半導體核心精密傳輸部件等。”林堅表示,長期以來,泓滸半導體立足自主研發,晶圓傳輸設備在半導體設備前、中、后道工藝均有產品廣泛使用,尤其8/12英寸晶圓分選設備已進入國產主流大硅片生產線及先進封裝線。

“實踐證明,只要企業敢闖,即便在‘小而窄’的專業化細分領域,也一定能搞出‘大名堂’。”林堅說。

泓滸(蘇州)半導體科技有限公司亮相行業展會

走“專業化”發展之路已成為江蘇中小企業的首要選擇,而“專注深耕某一賽道”的發展模式,也給江蘇中小企業帶來了實惠。統計顯示,2022年江蘇專精特新中小企業主營業務收入占營業收入比重達95.6%,超九成企業集中在制造業領域,七成企業專注細分領域長達10年以上,三成以上企業主導產品在全國細分市場占有率排名前三。

精:“精益求精”方能“技高一籌”

“精益化”,是對專精特新企業在技術和管理上的要求。江蘇的專精特新“小巨人”企業不僅在技術研發上精益求精,同時通過引入完善先進的管理模式,逐步推動企業轉型升級。

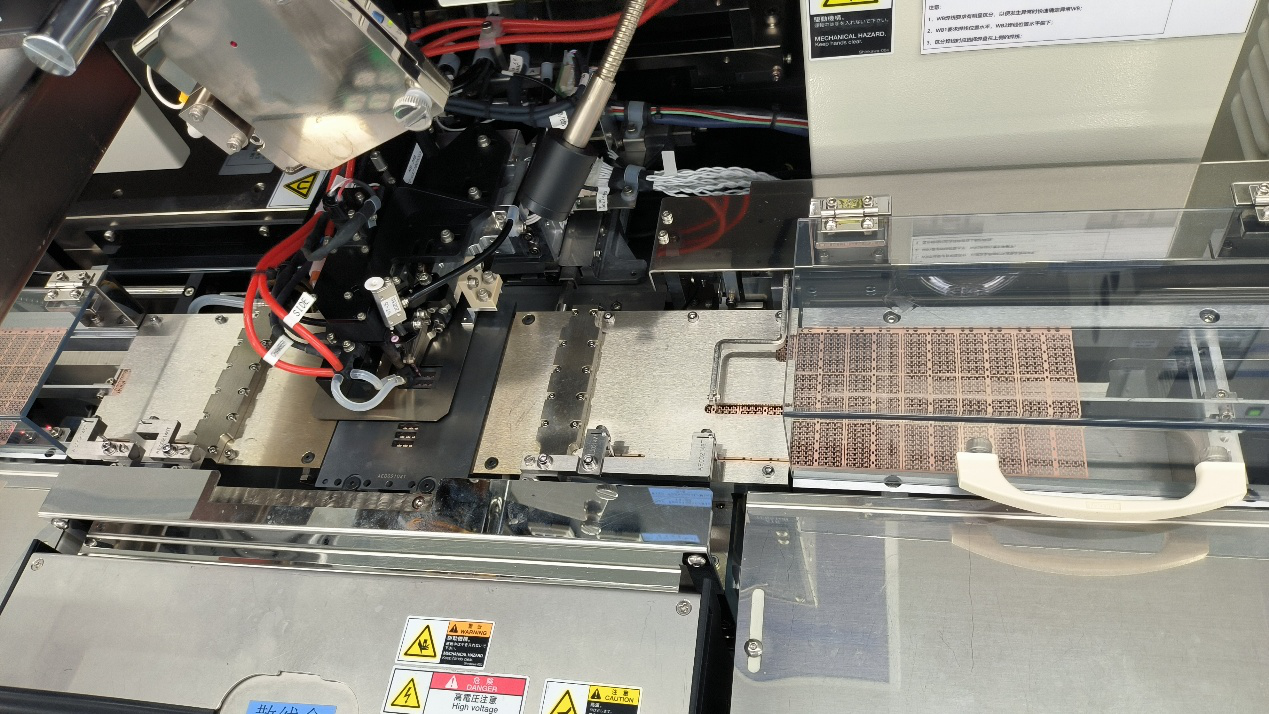

位于南京江北新區的江蘇長晶科技股份有限公司的無塵生產車間內,先進的芯片封裝、測試生產線正開足馬力,緊張有序地運行著。源源不斷下線的分立器件、電源管理IC等成品即將發往客戶。

組建自主封裝產線,原材料的高密度設計是最考驗生產工藝的難點之一。長晶科技子公司江蘇長晶浦聯功率半導體有限公司總經理郭智指了指一塊樣品告訴記者,在一塊手掌大小的引線框上,排布了約3萬個分立器件產品。“差不多一顆芝麻粒里能放下兩到三個我們的產品。”郭智說,“而且產品的一致性要非常好,必須大小統一、確保每一顆都是一模一樣的,這對精度的要求非常高。只有在進行工藝設計時工藝參數足夠強健,才能確保產品后期優秀的良率和可靠性。反之,工藝設計和工藝工程能力不夠的話,即便使用相同的設備也未必能生產出相同性能的產品。”

江蘇長晶科技股份有限公司生產線上正在加工的產品

為了在生產工藝方面實現精益求精,長晶科技通過組建高素質、專業化的人才梯隊和持續的研發投入,不斷完善和打磨先進技術。郭智說:“這些生產出來的標準產品,就像螺釘螺帽一樣,只要是電子產品都可以應用,覆蓋工業、汽車、計算機、智能手機等工業電子與消費電子領域的方方面面。”

南通蘇錫通園區的江蘇創斯達科技有限公司生產車間內,智慧化流水線運轉不息,工人正抓緊生產。作為世界上第一家也是唯一一家將零間隙低碳無級變速傳動技術實現商用并量產銷售的公司,其生產的無級變速系統廣泛應用于微型電動車、通勤單人電動車、低碳小貨車等,不僅國內馳名,并且遠銷歐美。

江蘇創斯達科技有限公司的智慧化流水生產線

“數字化系統的應用,使流水線的生產進度一目了然,發現問題更精準快捷,在各種智能化工具的幫助下,能夠實時掌握整個車間的運行狀況,管理工作輕松了很多。”江蘇創斯達科技有限公司負責人表示,通過建立適應企業自身特點的管理方式,以及對精益化管理方法進行分解剖析、融會貫通,充分保證了生產線長期有效運行和產品批次質量的穩定性。“目前,我們已牢牢占據零間隙低碳無級變速系統細分國際市場35%份額、國內38%份額。”

統計顯示,2022年江蘇專精特新中小企業研發投入總額1168億元,同比增長16.4%,研發投入占營業收入比重達5.6%。企業戶均擁有有效授權專利數55件,其中發明專利14件;專精特新企業設立研發機構超過1萬家,其中近六成企業建立了省級以上研發機構,近三成企業承擔過省級以上重大科技項目,近五成的企業參與過標準制定。不難看出,精益求精的極致追求和專業的技術,已經成為江蘇專精特新中小企業決勝市場的主要手段。

特:練就“獨門絕技”方能“獨樹一幟”

通過走訪,記者發現“人無我有,人有我優”是很多專精特新企業的共同特征,它們往往具有“獨門絕技”,針對特定市場、特定消費群體,利用獨特資源,采用特制工藝、技術等,提供獨具特色的產品或服務,形成較強的影響力和品牌知名度。

從一間鈑金作坊發展成中國機床工具行業協會30強企業,經過四代人的努力,南通國盛智能科技集團股份有限公司已成長為國內先進的金屬切削類中高檔數控機床及自動化生產線提供商。

“眼前的龍門五面體加工中心全自動直角頭是我們最新研發的機床核心零部件。它具有自動抓取、換頭、換刀的功能,突破了‘卡脖子’技術難題,完全實現了替代進口,極大提升了加工效率。”國盛智科的企業負責人告訴記者,經過多年沉淀,公司沿著機床產業鏈形成了裝備部件、數控機床、智能自動化生產線三大板塊業務,“我們是中國機床行業為數不多的能夠批量生產五軸五聯動加工中心的制造商之一,正是具備了‘獨門絕技’,使得我們可以滿足用戶不同行業應用場景下的金屬切削一體化解決方案需求。”

南通國盛智能科技集團股份有限公司的現代化生產車間

位于徐州高新技術產業開發區內的江蘇中機礦山設備有限公司,是一家集礦山開采智能裝備研發、制造及提供系統解決方案為一體的科技型企業。通過人工智能、工業物聯網、云計算等技術的深度融合,該企業所研發出的智能采掘、智能輔助運輸等裝備,正在助力實現煤礦開采全過程的智能化運行。

采煤機車間里,工作人員正在對MG270/1280-WD型號的采煤機進行零部件組裝。“這臺采煤機是根據山東能源孫村煤礦要求,在含有硫化鐵的特殊煤層進行采煤工作而特別定制設計的一款采煤機,這款設備可以在堅硬煤層實現高產、高效、智能的連續開采。”江蘇中機礦山設備有限公司技術中心主任陸建偉說。

“硬巖截割技術是一個世界性難題,我們已經進行了多年研究,形成了近百個發明專利,并承擔了國家‘863計劃’的課題。近期,我們將與國外某科學院合作研究生產金剛石截齒,預計截割硬度可達f15,一旦成功將徹底改變現有礦山打眼放炮的歷史。”陸建偉表示,依靠科技創新練就“獨門秘籍”,這就是“小巨人”企業引領行業發展的不二法門。

從行業分布上看,江蘇省第五批國家級專精特新“小巨人”企業中研究和試驗發展占比最高,計算機、通信和其他電子設備制造業,專用設備制造業、金屬制品業、通用設備制造業等行業入圍的企業數量也比較高。其中,共計186家江蘇企業躋身國家級制造業單項冠軍企業(產品),數量居全國第一。這是江蘇數十年如一日引導中小企業走“特色化”之路結出的碩果。

新:“矢志創新”方能為企業高質量發展提供不竭原動力

在采訪過程中記者了解到,相關部門對專精特新企業中“新”的定義是有演變的,從“新穎化”變成了現在的“創新型”,更加強調自主性、先進性。如果說創新是企業經營最重要的品質,那么對于專精特新企業而言,創新更是其刻在骨子里的基因以及高質量發展的原動力。

“創新型企業必須把自主創新放在核心地位。”江蘇省精創電氣股份有限公司董事長李超飛告訴記者,這家致力于冷鏈設備控制、監測、聯網、云平臺大數據服務、云計算及人工智能的高新技術企業,秉承著“精益求精,創新科技”的品牌理念,每年研發費用投入均超過銷售收入的8%,200余名研發工程師始終專注于產品技術創新和可靠性提升。以此為基礎,精創電氣已建立了基于多源感知和容器虛擬化技術的全冷鏈系統平臺,成為了全球領先的冷鏈物聯網解決方案提供商,擁有全球專業的冷鏈物聯網產業基地。

“精創致力于持續打造開放式、智能化創新基地,科技引領創新、創新助力發展。”李超飛介紹道,在精創電氣符合工業4.0標準的智能制造工廠里,現代化的生產線融合了OT運營技術、IT數字化技術和AI自動化技術,能夠讓設備與服務彼此關聯的數據發揮“大腦”的價值,實現下游推動上游的柔性生產鏈條。“精創智能制造新系統人均產能可提高5倍,一次生產直通率大幅提升,在提升生產效率的同時,有力推動了工業物聯、大數據、人工智能等現代技術與實體經濟深度融合,引領冷鏈智能監測與控制的行業發展。”

江蘇省精創電氣股份有限公司的智能制造工廠

精密減速器就像是機器人的“關節”,也是機器人成本構成中占比最大的核心部件。由于其研發技術被國外企業長期壟斷,嚴重制約了國產機器人產業的發展。但隨著近些年國產諧波減速器的快速崛起,這一局面正在被逐漸改寫。

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司的核心團隊從2003年就開始默默無聞地瞄準該方向,不計付出、堅持投入,從底層數學模型做起,采用完全不同的技術路線,自主創新進而逆襲超越,研制出國際領先的諧波減速器,確保了國產機器人行業核心零部件的自主可控及高速發展。“始終做到提前嗅知市場需求、提前進行研判、提前研發,這就是持續創新的動力和方向。”蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司副總經理李謙說。

一枝獨秀不是春。創新不僅僅是企業個體自身發展的需求,更要在中小企業群體中打造敢于創新、持續創新的整體氛圍。為此,江蘇省政府辦公廳今年年初印發實施《江蘇省專精特新企業培育三年行動計劃(2023-2025年)》,包括總體要求、重點任務和保障措施3部分內容,涵蓋8大工程和4項保障措施,提出到2025年,全省累計培育制造業單項冠軍300家和專精特新“小巨人”企業1500家,專精特新中小企業10000家以上,創新型中小企業50000家以上。

在這個日新月異、競爭激烈的時代,以培育專精特新“小巨人”企業為重要抓手,持續帶動中小企業向產業鏈中高端攀升、不斷積蓄發展新勢能,這既是江蘇的堅持,也是江蘇的選擇。未來,江蘇也將繼續推動專精特新企業高質量發展,引領全省中小企業增強核心競爭力,提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平,以中小之名,筑實體之基!